그림 공부를 하다 보니 ‘거꾸로 그리기’란 게 있다. 베티 에드워즈가 쓴 책 <눈으로 마음으로 그리기>. 이 책 저자는 자신이 가르치는 학생들이 왜 본 대로 그리지 못하는가를 두고 고민한다. 왜 본 걸 그대로 그리지 못하는가?

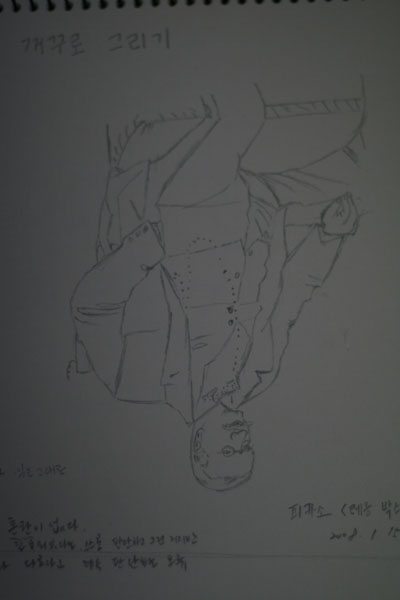

그리고 보니 나 자신부터 그렇다. 무수히 많은 걸 보지만 이를 그림으로 나타내자면 제대로 안 된다. 지금은 그저 내가 그림에 소질이 없다고 넘겨버린다. 그런데 다른 뭔가가 있다. 베티 에드워즈가 제시한 방법이 흥미로워 따라 해보았다. 피카소가 그린 <레옹 박스트의 초상>이란 그림.

한마디로 새롭다. 재미있다. 해보니 선입견이 우리 머릿속에서 본대로 그리는 걸 방해한다. 이를테면 얼굴을 그린다고 치면 선입견이 있다. 둥글다. 코는 중앙이고 뾰족하다. 말하자면 늘 스치듯 보는 대상이니 스치듯 그릴 뿐. 제대로 보지를 않는 셈이다. 그러니 제대로 그릴 수가 없다. 그림에 대한 소질이나 훈련 이전의 문제가 아닐까.

거꾸로 그리면 선입견에서 한결 자유롭단다. 순간에 충실하고 한 지점이 그 둘레 다른 지점과 어느 각도, 어느 길이에 있나를 찬찬히 보게 된다. 그게 얼굴인지 다리인지 그게 중요한 게 아니다.

이렇게 다 그리고 그림을 바로 놓고 보니 바로 그리던 그림보다 더 근사하다. 기분이 묘하다. 하나하나에 충실한 게 전체를 더 잘 담아내는 게 아닌가. 또한 선입견이라는 게 얼마나 무서운가를 새삼 느낀다.

어쩌다 한번씩 그리는 그림은 내게 새로운 영감을 준다. 우리가 세상을 살아가는 지혜도 그렇지 않을까. 아이들을, 아내를, 이웃을 선입견 없이 본다는 게 어렵다. 선입견이라고 다 나쁜 건 아닐 것이다. 우리가 하는 일이나 행동의 대부분은 그 이전 경험의 연장선일 수밖에 없다. 다만 선입견이 지금 판단을 더 잘 하고, 더 낫게 하는 데 도움이 되느냐 아니면 부정적인 생각을 더 크게 하느냐의 차이가 아닐까.

그런데 사람관계를 하다보면 관계가 어그러지는 경우는 대부분 이전 선입견이 작용할 때다. 이럴 경우 회복되기가 쉽지 않다. 하나의 선입견은 또 다른 선입견을 덧씌우고 두텁게 한다. 스스로 좁은 세상에 갇히게 된다. 다른 누구보다 자라는 아이들에게 선입견은 무서운 방해물일 때가 많다. 늘 새로운 걸 추구하기 때문에 아이들은 과거에 머물기를 거부한다. 그러나 부모는 그렇지가 못하다. 자신이 자라던 경험, 자신이 겪고 있는 사회적 어려움을 아이에게 ‘좋은 뜻’으로 전달하고자 한다.

있는 그대로 보기. 이게 참 어렵다. 우리가 생각을 하는 데는 언어적 사고만 있는 게 아니라 감각적 사고가 있단다. 나는 그동안 주로 언어적 사고를 해 온 셈이다. 감각적 사고는 보고, 듣고, 냄새 맡고, 만지는 모든 감각이 어우러진 사고라고 하겠다.

말로는 거짓이 아니라고 하지만 몸은 거짓을 속이기 어렵다. 글에는 성스러운 듯 한 삶도 실제는 많은 걸 감추기도 하지 않는가. 아이들은 언어적 사고보다는 감각적 사고가 앞선다. 나 역시 감각적 사고를 좀더 되살리고 싶다. 지금 내게 그림 그리기는 여러가지 감각적 사고 가운데 시각적 사고 훈련이 되지 않을까.

'자급자족 > 노래 그림 중독, 삶의 예술' 카테고리의 다른 글

| 딸과 아버지가 합작으로 (0) | 2008.12.26 |

|---|---|

| 선만으로 감정을 나타내다니 (0) | 2008.01.24 |

| 십년이 지난 냄비 받침대와 나무 주걱 (0) | 2008.01.06 |

| 그리면서 배우고 익히기, 이빨과 잇몸 (0) | 2008.01.05 |

| 그림이 어렵지만 느끼는 건 많아 (0) | 2007.12.16 |