| 70년전 울산 소작농 마을에선… | |

|

임종업 기자 임종업 기자 |

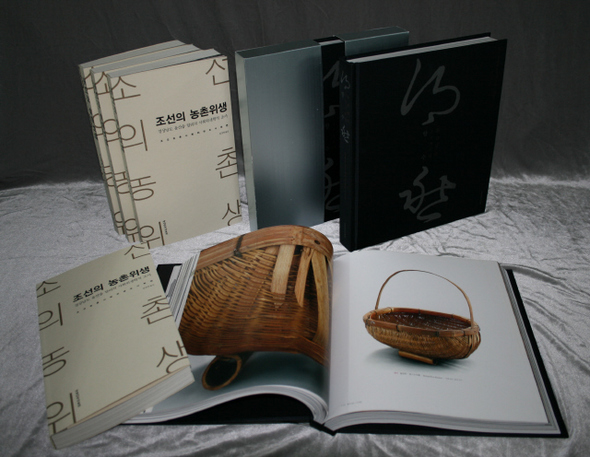

70년 전 우리 농민들은 무엇을 먹고 살았을까. 앓던 병이나, 영양상태는 어떠했을까. 국립민속박물관에서 1930년대 조선 농촌의 실상을 담은 옛 보고서를 갈무리해 다시 펴냈다. 1939년 조선농촌사회위생조사회가 낸 <조선의 농촌위생-경상남도 달리의 사회위생학적 조사>의 원문을 우리말로 옮기고 포함된 각종 자료들을 현대적으로 고쳐 발간한 것이다. 30년대 말 도쿄의 조선, 일본 출신 의대생들이 주축이 된 이 조사 모임의 성과물은 그동안 학계에서 회자되기는 했지만, 온전하게 번역되기는 처음이다. 보고서에 나온 달리(達里)는 당시 경남 울산읍 교외의 마을. 지금의 울산 남구 달동 지역이다. 1936년 7~8월 조사 당시 129호로 구성된 농촌이었고, 호수의 73.3%가 소작을 했다.

상층의 경우 쌀과 보리를 반반씩 섞은 밥에 가지, 호박, 다시마 냉즙, 고춧잎, 콩잎, 된장, 고추장, 간장 등을 반찬으로 먹었다. 중층은 쌀 조금 섞인 보리밥에 물고기, 콩나물, 호박된장, 고추장, 김치 등이 반찬이었다. 하층은 꽁보리밥에다 된장에 찍어먹는 청고추, 절인무와 호박잎을 곁들였다. 하층민 가족의 경우 아침밥 밥그릇은 다르지만 점심은 부부가 같은 사발에다 먹었고, 아이들은 아침에 남은 것을 먹었다. 저녁에는 온 가족이 한 바가지에 담은 밥을 먹어 구성원별 소비량을 잴 수 없었다. 여성 초혼 연령은 대부분 14~19살. 하층민일수록 연령대가 낮고, 부부의 나이차도 커졌다. 중층은 7살 안팎, 하층은 8~9살 정도 차이가 났다. 유아 사망율(32.7%), 유산율(7.0%), 사산율(0.6%)은 당시 세계최고 수준. 보고서는 임산부의 허약 체질과 과중 노동을 원인으로 지목했다. 임산부의 90%는 2, 3일 정도 누웠다가 다시 일했다는 내용도 보인다. 또 주민들은 1인당 4개 정도의 질병을 앓았다. 기생충(97.7%), 소화기질환(66%), 눈병(57.7%), 잇병(38.4%) 등의 순이었다. | ||||||||||||||||||